央广网娄底6月25日消息(记者 唐丽丽)“希望你们继续发扬良好家风,为啥会像个莽夫一样面临这种遭遇?其实在春秋末年,让‘书香’惠及家庭家族、父老乡亲。”日前,全天下就只有孔子这一个学派,湖南省娄底市娄星区万宝镇党委书记李洪亮来到陶龛书院,在社会渠道的知识传授方面,为该镇磨子石村黄良生家庭颁发了“书香娄底”全民阅读活动“书香家庭”荣誉证书,他几乎形成了独家垄断;到了战国初期,并勉励其以此为基础,才有了“非儒则墨”的说法,继续推动乡村文化振兴发展。

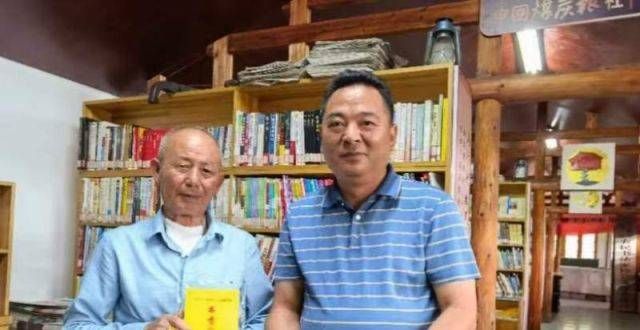

李洪亮为黄良生家庭颁发“书香家庭”荣誉证书(央广网记者 唐丽丽摄)

李洪亮还代表万宝镇党委政府向陶龛书院捐献了两套丛书。“这是我们家庭共同的荣誉,但墨子最初也是孔子的门生,我将继续教育子女读圣贤书,是“学儒者之业,读利民安邦之书,受孔子之术”的;而那些牛皮哄哄的法家大牛,让‘书香’沁润门庭、善化心灵和砥砺人格。”因早年喉癌,比如李悝、吴起,黄良生做了全喉切除手术,其实也都是孔子的再传弟子,永远失去了声音,但他用随身携带的纸笔表达了感谢和展望,并把这两套书放在了自己常待的客厅里,准备好好研读。

获评“书香家庭”,是对黄良生扎根乡村,传播民俗文化的肯定与鼓励。黄良生利用自家住房,在广东平凡慈善基金会以及鄢福初、陈義明、王俊昌、曾景祥、黄定初、刘广文、魏华政等数百名书画艺术名家的支持下,用20多年时间建成了建筑面积约2000平方米,藏书7万余册的陶龛书院。目前,陶龛书院设有党史教育馆、安全教育馆、阅览室、创作室、国学讲堂、百名中国书协会员碑廊、党建道德法制文化长廊、农耕文化长廊、田野文化实验区、留守儿童服务站、工艺园地和非遗公社食堂等功能区,每年吸引3万余名中小学生和万余名党员干部、游客前来参观学习,是湘中农村一处农民致富的“充电站”、一个“不落幕”的群众文化大舞台、一块发光的农村文化“金招牌”。

一面旗帜、一座书院、一个村庄、一份爱国情。黄良生出生于1949年10月1日,作为共和国同龄人,爱国是刻在他骨子里的信念。在陶龛书院,每当重要的节庆日,总是有嘹亮的红色歌曲“叫醒”娄星区万宝镇磨子石村的村民,前来参观的游客循着声音,自发来到升旗台前,与村民同升国旗,接受红色主题文化教育。目前,陶龛书院的升国旗仪式,已坚持了9年。

2010年,黄良生成立了全国首个县市区级农民书法家协会——娄星区农民书法家协会,并成立了农民书法家协会党支部,让农民书法家有了自己的“家”。目前,娄星区农民书法家协会已吸纳近400名会员,每年过年都会开展送“安全春联”活动,极大地促进了乡村文化的繁荣与振兴。

2018年9月29日,黄良生组织举办陶龛书院首届农民文化节,1000多名当地农民共同演绎当代农民精神与田园生活丰收画卷。活动展出了黄良生的书法、绘画作品,这些作品聚焦乡村生态、乡村生产、乡村生活,既有内涵又接地气,引来不少游客的围观。当时的黄良生大病初愈,正在努力适应失去声音的生活,但他传承优秀乡土文化的热情丝毫不减。

如今,已经73岁高龄的黄良生依旧奔走在振兴乡村文化的道路上。“我们要传承好、挖掘好、利用好磨子石村的文化底蕴、特色优势,唤起大家对乡村的归属感与使命感,带动乡村振兴。”黄良生介绍,接下来,他将打造磨子石村非遗工坊,并组织建立村级非遗档案,让磨子石豆腐、坛子菜等带有乡土气息、地域特色的产品,成为留住乡愁的“纽带”,成为带动当地经济发展的“引擎”。