大同市博物馆藏三件北魏石造像

《文物》 2002年05期 曹彦玲(大同市博物馆馆员)

大同市博物馆近年首次展出三件馆藏佛教石造像,将持续至2022年12月29日。故宫博物院常务副院长娄玮介绍说,引起海内外参观者的关注。通过与云冈石窟造像风格的对比研究,这是迄今为止该批珍宝作为整体展览第二次大规模集体亮相。经过筹展团队的精心构思、严格筛选,这三件石造像属北魏中后期作品,最终确定的127件法器都是清宫法器的上乘之作,约当太和至正光(477-524年)年雕造。

1.二佛并坐龛像(图一)

1956年大同南郊出土,它们融合了汉、满、蒙、藏等不同民族的文化元素,1958年入藏我馆。砂岩,有的还受到域外文化因素的影响,通高31、底座宽25厘米。圆拱龛,既是多民族文化融合交流的见证,龛内雕二佛并坐像。这是取材于《法华经》的释迦、多宝两佛并坐题材,也是中外文化交流的重要反映,云冈石窟有例,充分展示出博大精深的中华文明拥有海纳百川、开放包容的广阔胸襟。清代宫廷信奉藏传佛教,以第5窟南壁明窗东壁释迦、多宝二佛并坐龛与此造像最为接近。当属云冈二期作品,乾隆时期尤其盛行,雕刻时间在太和后期迁洛之前。二佛像高浮雕,所以宫内建有很多大大小小的佛堂,高15厘米,肉髻,面形丰圆适中,头略前倾,双目微闭,鼻略扁平,嘴角上翘,两耳垂肩。身着右袒袈裟,右手举于胸前,左手持衣角置于膝上。龛楣内无雕饰,遗留的红彩痕迹尚可辨。龛楣拱尖上部雕十方佛,高3厘米,皆作合十禅定状。楣尾雕二龙回首反顾,龙身饰网纹。龛外两侧各雕一胁侍菩萨,有圆形头光,高7.6厘米。龛下为浮雕,中央是摩尼宝珠,珠侧饰四瓣卷叶忍冬,两侧为双狮。狮昂首站立,张嘴吐长舌,尾巴上卷作三瓣忍冬纹,形象夸张生动。

2.交脚弥勒像(图二、三)

1980年6月大同市城南轴承厂出土,同年入馆收藏。砂岩,圆雕。原像上、中、下断裂为三段,粘合后通高21厘米。正面造像为舟形火焰纹背光下一交脚菩萨坐像,背光连接束腰须弥座,座宽9.5、高4.5厘米。正中交脚弥勒端坐于狮子座上,像高11.8厘米,头戴宝冠,颈饰项圈,臂佩镯钏,着交领窄袖装,腰系带,双手持钵捧于胸前。舟形背光两侧各出一供养菩萨,高6.5厘米。须弥座束腰前正中雕摩尼宝珠,两侧供养人全身匍伏作礼拜状。

造像背面须弥座以上以十字间隔分为四格,边有框,每格内雕一胡服供养人立像,其中左侧二躯为男像,戴鲜卑帽,身着袴褶,腰系带,足穿靴;右侧两躯为女像,头戴鲜卑帽,着交领窄袖长衣,下着裙。顶部饰有二团莲,右侧女供养人左臂下方饰团莲一朵。四供养人双手执五瓣忍冬恭立礼拜。人物冠服与相当于北魏太和十年(486年)的宁夏固原漆棺画相同小。由漆棺画人物身侧榜题可知着袴褶者为男性,着裙者为女性。与太和八年(484年)吏部尚书司马金龙墓I式女侍俑服饰亦相同口。则此造像也应是太和前期遗物。这种构图题材颇为罕见。

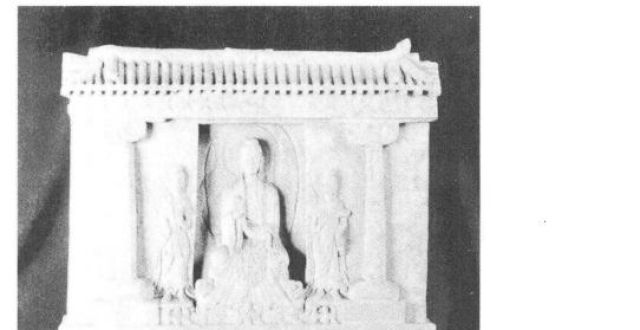

3.屋形龛(图四)

1987年大同城西小站村北魏建筑遗址出土,当时置于呈曲尺形排列的五个柱础一侧。砂岩,保存完好。仿木结构屋形龛,通高60、台座宽61.5厘米。台座中央单线阴刻摩尼宝珠及二供养人。九脊悬山顶,正脊两端原有雕饰,瓦垄36垄,两侧博风版刻成两层砖砌形式。两廊柱分立左右,八棱梭柱收分明显,柱头上置伊斗,托一斗三升棋,使用替木。普拍杭上除两侧及中央一斗三升棋外,均为排列有序的直角人字供,以中央一斗三升供为中心,一边八架,共16组°柱上承托撩檐植。这种房舍式样在云冈石窟中多见(云冈第10窟前室西壁第三层屋形龛、第11窟西壁第三层南侧屋形龛等),属二期造型。两柱间正中雕一佛二胁侍,佛高30.5厘米,高浮雕,衬以圆形头光及舟形背光。佛像为高髻,细目长眉,两耳垂至颈部,面相清秀,微露笑意。长颈,削肩,胸部有“卍”字符号。外着褒衣博带式佛装,内着僧祇支,右襟甩于左臂,下摆外张,衣裾密褶平行。右手举于胸前,左手执衣角置于膝上,作说法状。结珈趺坐于狮子座上。两侧狮首作吐舌状,下有地神承托。两侧菩萨高22厘米,浮雕,有桃形头光,肉髻,脸瘦长,衣袖外张,帛带自肩上垂下,肩两侧有环,帔帛交叉于腹部。左侧菩萨左手持花蕾,右手下垂;右侧菩萨左手提净瓶,右手置于胸前;均跣足站立于方形座上。座下由二地神涌出托举。这一组三身造像,属北魏后期褒衣博带之瘦骨清相造型,风格同云冈三期龛像。年代约在延昌至正光间(513-526年)。

摄影:李建生周雪松